: Kabadougou

Situation géographique

La région du Kabadougou, l’une des composantes du district

du Denguélé, est située dans le nord-ouest de la Côte d’Ivoire. Elle est l’une

des trente et une (31) régions administratives du pays et couvre une superficie

de 14 000 km2 soit 6% du territoire national.

La région du Kabadougou est limitée au nord par la région du

Folon, à l’est par la région de la Bagoué, à l’ouest par la République de

Guinée et au sud par les régions du Bafing et du Worodougou. La ville

d’Odienné, chef-lieu de la région du Kabadougou, est située à 850 km

d’Abidjan, la capitale économique et à 550 km de Yamoussoukro, la capitale

politique du pays.

Le relief est dominé par les plateaux avec la présence de

massifs montagneux dont le Mont Denguélé culminant à 806 m d’altitude. Le

climat est de type tropical avec un régime soudano- guinéen à deux saisons :

– une saison pluvieuse qui s’étend de juin à novembre ;

– une saison sèche qui s’étend de décembre à mai, assorti

d’harmattan.

La pluviométrie a atteint des points de 1600 mm de

précipitations annuelles, régulièrement réparties. Plusieurs cours d’eau

arrosent par ailleurs la région. Les températures annuelles varient de 21°C Ã

35°C, avec des amplitudes thermiques moyennes de 26.5°C.

Le Kabadougou est l’une des régions les plus oxygénées du

pays, par la répartition équilibrée de ses forêts classées.

La région du Kabadougou est l’une des régions les plus

pourvues en ressources hydrauliques. Trois bassins versants d’envergure y sont

présents. Il s’agit du bassin du cours d’eau Baoulé important affluent du fleuve

Niger, du bassin du fleuve Sassandra qui prend sa source dans le Kabadougou et

du bassin versant du fleuve Bandama.

Trois bassins de cours d’eau et leurs nombreux affluents

arrosent tout le Kabadougou du nord au sud pour le Sassandra et le Bandama, et

du sud vers le nord pour le Baoulé, important affluent du fleuve Niger. Les

pluies y sont également abondantes, puisqu’elles atteignent parfois 1200 mm en

moyenne par année. Le potentiel cumulé des eaux de ruissellement, souterraines

et pluviales est suffisant pour garantir un approvisionnement intégral et

satisfaisant des populations du Kabadougou en eau potable et en énergie

hydraulique.

La région du Kabadougou est dotée de treize (13) forêts classées disséminées sur l’ensemble de son espace géographique. On y trouve de nombreuses espèces animales comme : les antilopes, les phacochères, les panthères, les agoutis, les singes, etc.

Situation démographique

La région du Kabadougou est peu peuplée et près de 4

habitants sur 5 vivaient en dessous du seuil de pauvreté en 2008 (Confère

DSRP, 2008). A ce jour, cette population est estimée à environ 193 364

habitants. Au plan de la chefferie traditionnelle, le Kabadougou comprend neuf

(09) cantons. La densité de la population dans le Kabadougou était de

11.5 habitants au kilomètre carré. Ce taux est estimé à présent à 17,9

habitants au kilomètre carré. Un indicateur qui reste largement en dessous de

la moyenne nationale (69 habitants). La principale langue d’échange des populations

autochtones (92.5%) est le Malinké.

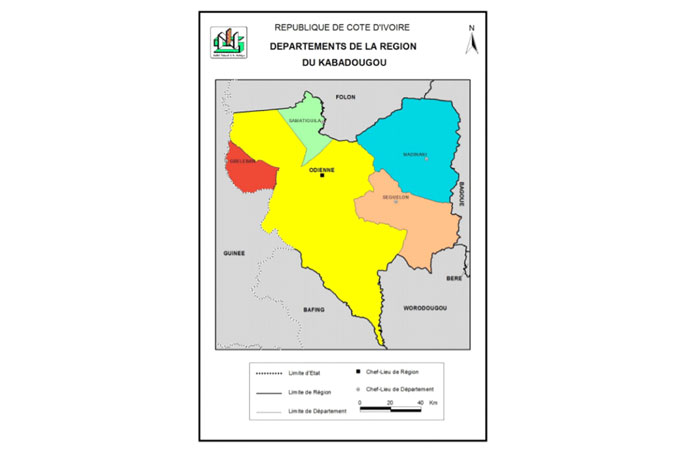

Organisation administrative

La Région du Kabadougou compte cinq (05) départements et

quinze sous-préfectures répartis comme suit :

– département d’Odienné : cinq (05) sous-préfectures

(Bako, Bougousso, Dioulatièdougou, Odienné et Tiémé) ;

– département de Madinani : trois (03)

sous-préfectures (Fengolo, Madinani et N’Goloblasso) ;

– département de Séguélon : deux (02) sous-préfectures

(Séguélon et Gbongaha) ;

– département de Gbéléban : trois (03)

sous-préfectures (Gbéléban, Samango et Seydougou) ;

– département de Samatiguila : deux (02)

sous-préfectures (Samatiguila et Kimbirila au sud).

Aspects économiques

La région regorge d’énormes potentialités économiques :

Le secteur primaire

Les initiatives agricoles constituent l’essentiel de

l’activité économique de la région du Kabadougou. Le système d’exploitation

agricole est en général de type familial et traditionnel. Cependant à travers

les groupements informels à caractère communautaire au niveau des femmes et des

jeunes, on enregistre une amorce dynamique à vocation pré-coopérative.

Les principales cultures du Kabadougou sont : le riz,

l’igname, le maïs, le mil, le sorgho, le fonio, la patate, le manioc, et

l’arachide. Les cultures maraîchères principalement réalisées par les femmes

sont : la tomate, l’oignon, les choux, la salade, le gombo, l’aubergine, le

piment, la carotte. Les cultures spéculatives sont : le soja, la mangue, le

citron, la papaye, le gingembre, l’orange, la noix de karité. Le coton et

l’anacarde produits sur de grandes superficies constituent la spéculation en

plein essor dans la région.

La zone se prête à l’agro-pastoral qui est pratiquée

aujourd’hui de manière traditionnelle. Le cheptel se composait il y a une

dizaine d’années de bovins, ovins, caprins et volailles. La possibilité de

développer cette activité existe car le climat, la végétation, la disponibilité

des terres se prêtent à la création de fermes modernes associant agriculture et

élevage.

L’apiculture se fait de manière traditionnelle pour les

besoins de consommation domestique. Cependant, il existe deux groupements

d’apiculteurs de 80 personnes dans la région. La pêche se fait de manière

traditionnelle, mais la présence de plusieurs cours d’eau peut favoriser le

développement de cette activité avec l’appui des investisseurs.

L’exploitation du bois, des feuilles, des écorces et des

racines des essences forestières pour les besoins quotidiens (bois de service,

bois d’énergie, bois d’œuvre et pharmacopée) augmente proportionnellement par

rapport à la démographie.

Secteur secondaire

Bien que le potentiel de développement d’une activité

industrielle structurée existe, le Kabadougou continue d’être le champ

d’expérimentation d’une activité de transformation des produits locaux.

En effet, les opportunités de création d’unités

industrielles opérationnelles existent. Par exemple, il est noté la

transformation sur place du soja tel que le lait de soja, le pain de soja, le

yaourt de soja, les tourteaux de soja, l’huile de soja, etc., de la mangue, de

la tomate, du coton, de l’anacarde, du beurre de karité, du gingembre, du

citron, de la mangue, de l’hibiscus (bissap), de la pomme de terre, du sésame,

du miel.

En l’absence d’activités industrielles florissantes,

l’activité artisanale est très répandue. Aussi, trouve-t-on dans la région

plusieurs artisans dont :

– les forgerons qui fabriquent des outils de production

(dabas, haches, pioches, machettes, armes à feu traditionnelles et modernes,

flèches sagaies, etc.) ;

·

les potières qui fabriquent des pots Ã

fleurs, canaris, vase à encens, petits mortiers, objets de décoration ;

·

les tisserands qui produisent les

vêtements traditionnels à base du coton,

·

les menuisiers, les maçons, les

cordonniers, les tailleurs, les fabricants de vanniers, de cordes, nattes et

filets de pêche, etc.

La prospective géologique révèle des indices d’or, de

nickel, d’étain, de colombo, de tantalite, de chrome et une forte amplitude de

manganèse. De nombreux indices miniers y ont été répertoriés et dont la

connaissance approfondie débouchera sur l’exploitation des substances telles

que l’or, le diamant, le manganèse, le cuivre, le nickel, le colombo tantalite,

le molybdène, etc. Mais à ce jour, seul un important site pourvu de substances

minérales a été développé dans le Kabadougou, il s’agit de Zévasso pour l’or.

L’ensoleillement dans le Kabadougou qui est de l’ordre de

2500 heures en moyenne par an est un véritable gisement solaire très peu et mal

exploité à ce jour. Seule la localité de Baradjan située dans la sous-

préfecture d’Odienné est munie de panneaux solaires qui assurent l’éclairage

public du village.

Le secteur tertiaire

Dans la région du Kabadougou, il existe d’importantes

infrastructures socio-économiques de base : tics, eau courante, hôtels,

restaurants, routes, banques, assurances, électricité, structures académiques,

structures sanitaires, ONG, etc.

Aspects sociaux

La région du Kabadougou compte des infrastructures

académiques composées d’établissements préscolaires, secondaires (collèges et

lycées), techniques et professionnels (Lycée professionnel d’Odienné, Centre de

formation professionnel, Atelier d’apprentissage et d’application) ainsi qu’un

établissement d’enseignement supérieur (Cafop).

Au plan des structures sanitaires, la région du Kabadougou

compte un Centre hospitalier régional, dix (10) centres de santé urbains,

vingt-deux (22) Centres de santé ruraux, et un hôpital des Sœurs italiennes. La

région dispose de nombreuses danses: le Didadi, le Yagba, le Brou, le Zolo, le

Djembé, le Balafon, le Ghôhô, le Ngoni et le Molon.